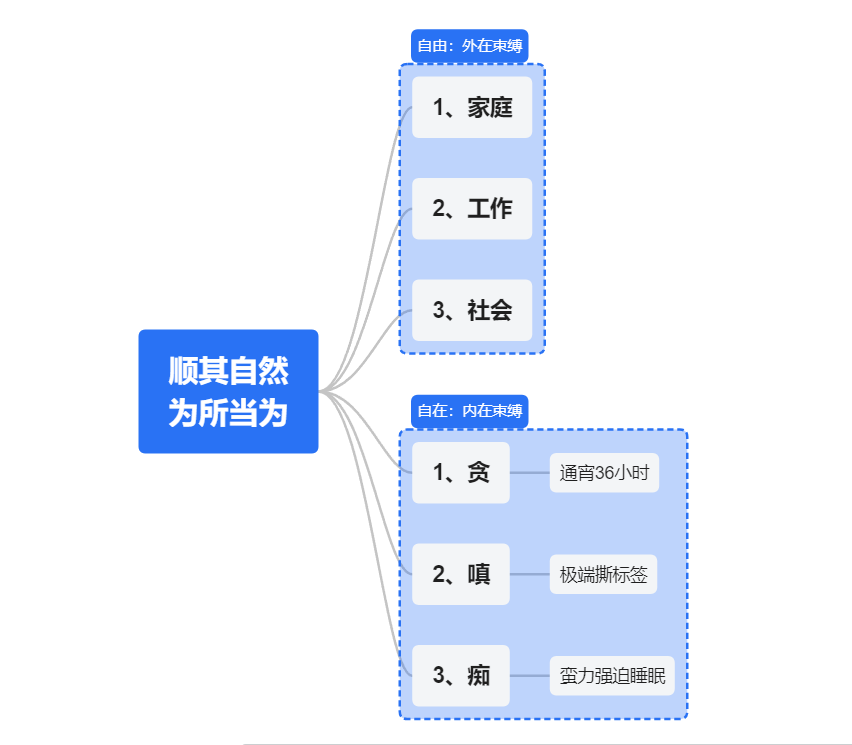

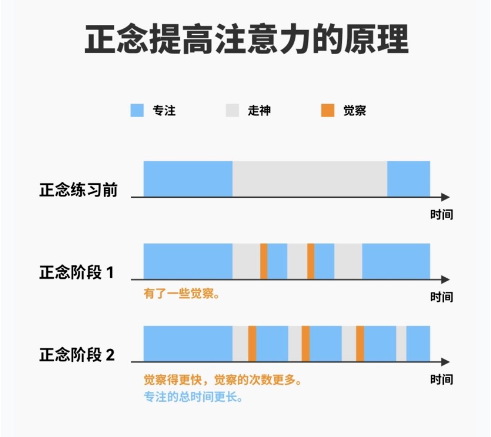

平时的练习,我们会告诉大家:觉察是一种观察,而非思考;觉察帮助我们看见自己的“想法”、“情绪”、“感受”;觉察可以帮助我们回到更为理性的行为中。

觉察为什么可以帮助我们更好的回到理性的行为?练习中我们会告诉大家因为:觉察的过程就是一个旁观自己的行为,“当局者迷,旁观者清”。

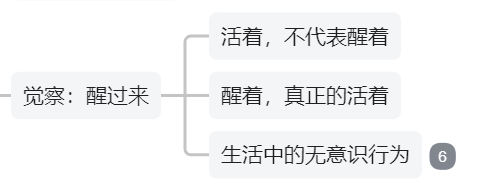

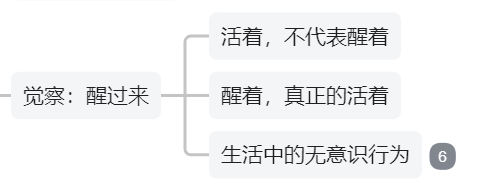

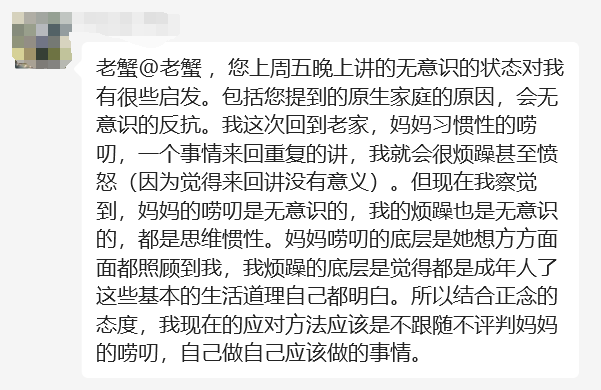

今天我们结合上周五晚上(2024年12月22日)直播中分享的“觉察:醒过来”话题,以及成员在群里的分享来更深一层谈谈“觉察为什么带来更理性行为”的问题。

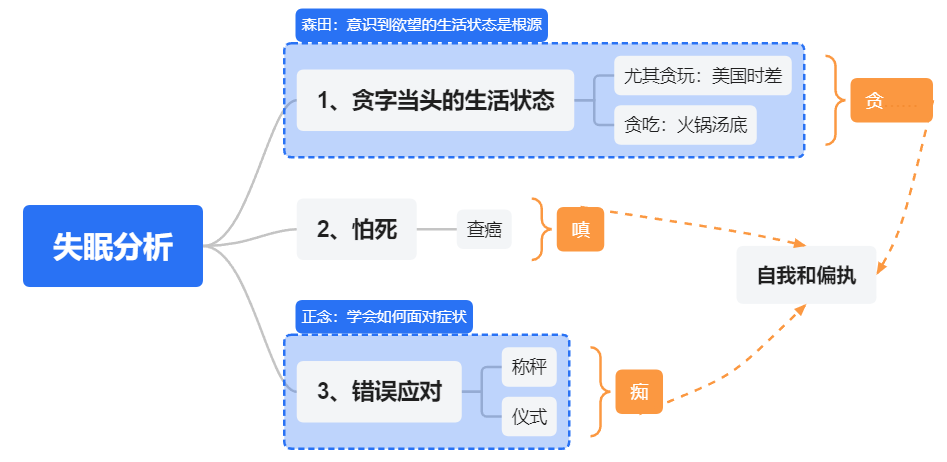

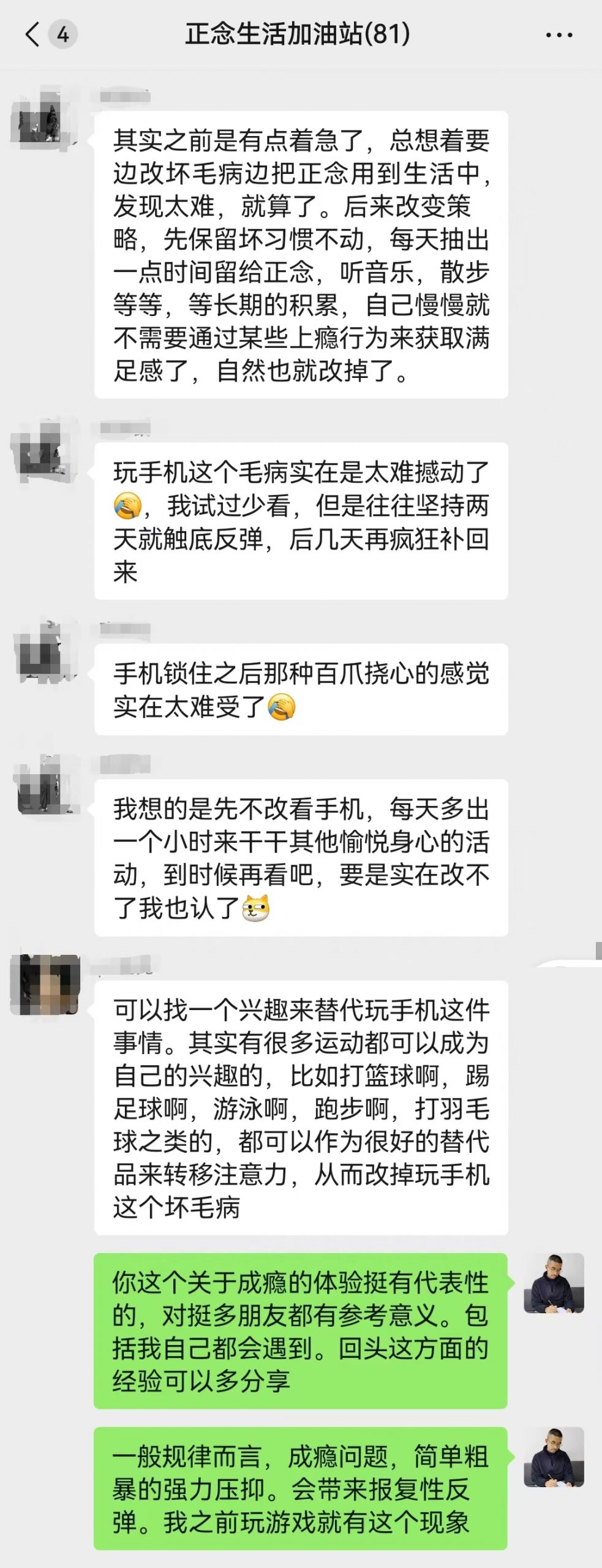

任何一种生物的第一本能都是“求存”,人当然不会例外,为了更好的求存,会在生活里演化出很多自我保护的无意识习惯。

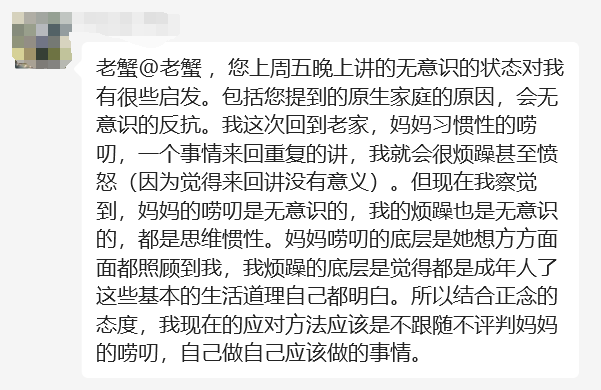

以我为例,就有一种“习惯性反抗”的特征。因为我老妈是棍棒教育,如果我不反抗,就意味着挨更多的打。慢慢的,听到她的任何一个要求,我都会形成一种“要我东我偏要西”的模式。而且这种无意识的习惯还会扩展到和其他人相处的过程。

再比如我姐,则是形成了一种“习惯性否认”的特征,她任何的不如意,都不会觉得是自己的问题,都会推给外界:比如自己的工作不好,就是因为父母没有社会关系;家庭收入不好,就是老公没本身;孩子学习不好,就是因为孩子贪玩等等。这种模式帮助她避免内在的自我攻击。

再比如我哥,则是形成一种“习惯性压抑”的特征,任何时候问他有没有问题,有没有不满意,有没有觉得不高兴的地方,都会说没有,但实际的内心状态并非如此。

再比如我老婆,则是形成一种“习惯性讨好”的特征,和外人在一起的时候,很在意别人的感受,让别人很舒服,但是自己其实很不舒服,慢慢就很想逃离一些社交,回到家里则会反向对家人很苛刻,进行错位补偿。

这些无意识行为其实是我们自己很难察觉到,就好比水里的鱼儿很难感受到水的存在,因为我们每天都侵泡在其中。带来的问题则是,我们大量的行为好像都是自己做出的,其实根本不是自己的理智做出的,而是我们的无意识惯性行为而已。这个时候我们就像睡着了一样,看起来我们活着,实际上我们睡着了。

到底如何才能看到自己的无意识行为?如何才能醒来呢?

1、首先得能看到自己的“想法”和“情绪”

比如,当我一听到老妈叫我去买酱油。我首先得能觉察到我心中产生了一种“生气和对抗”的情绪。这方面则是我们所练习的“觉察”能力能给我提供帮助的地方。

2、其次是能识别想法和情绪背后的模式

也就是,当老妈叫我去买酱油,我得能识别到:我产生生气和对抗的情绪,其实本质上是我的“习惯性反抗”的无意识行为启动了。当我能识别到这个模式时,我就有可能会心的对自己笑笑:那个爱反抗的家伙又来了。能识别到这个惯性模式时,就不容易被情绪带走,或者说不被这种无意识的模式带着跑。更容易回到我们该干的事情。比如此刻,我可能很少回家,帮老妈分摊点家务,本来也是该干的,去买酱油就好

但是,这种对惯性模式的识别能力,并不是“觉察”本身所能解决的,更多来自于生活的积累。而且这种能力的提升,每个人的路径也不同,比如我是来自于哲学、心理学、生活踩坑等多个层面的共同积累结果。有的朋友可能是朋友的点醒,读书的启发,电影的启发,信仰的加持等等。

无论如何,“觉察”是我们识别自己惯性模式的基础,是让我们醒过来的基础。如果看不见自己的“想法和情绪”,那么谈识别自己的惯性模式,就是无米之炊了。

最后分享一个蛮有意思的现象。无论心理学、佛家、道家、乃至基督教,其实都在讲“醒过来”这个事情

心理学是讲认识我们自己的模式,其实就意味着从无意识(或者说惯性之中)醒过来;

佛家的“佛”,其实就是“觉者”的意思,就是对“宇宙和生命”的洞悉,当然包括对自己的洞悉;

道家的“真人”,也差不多是讲洞悉宇宙和生命,觉醒和觉悟的人;

基督教讲“圣父圣子圣灵”三位一体,就会讲,很多人是人活着,但是“灵”上并没有觉醒。