一、成本思维

周末跟牌友们玩德州扑克,朋友问我什么时候能上线,我说等我洗完碗。等我到了对方开玩笑说:“你这丢我们男人的脸啊,你看我在家从来不干家务的。”然后我也开玩笑的说:“是啊,我在家的地位比较低,排在我们家小狗的后面。”

这个玩笑的背后,牌友并不知道:我不单是洗碗,饭也是我做。而且我还坦然接受自己可能未来会“吃软饭”,可能是一个“家庭主男”。在我家里,我老婆是收入主力。平常经常出现的情景是我老婆问我:钱够不够花啊,要不要给你转些?

可能你会觉得奇怪:哇,老蟹,你还得靠女人“养”,脸皮太厚了吧?你不会觉得抬不起头么?我自己完全不害臊,反而欣然接受。不是因为我脸皮厚,而是一种成本思维。

上帝很公平,给我们的任何选择都暗自标注好了成本和代价。比如一个人想要出人头地,就要付出996加班的牛马代价;一个人想要稳定,就要付出忍受体制内夹着尾巴做人的代价;一个人想要依靠别人舒适生活,就得付出在靠山面前没有尊严的代价;一个人想要自由,就要付出收入不稳定生活没依靠的代价。

生活中我们会思考“我想要什么”,其实我们更该问自己的是:“为了我想要的,我愿意付出对应的成本和代价么?”这就是一种成本思维。生活中的纠结和内耗,往往来源于“不计成本的什么都想要”,或者说是“只想上车,不想买票”。比如我既想要出人头地,又厌恶牛马生活,我就会内耗;比如我既想要稳定,又不愿夹住尾巴做人,我也会内耗;比如我既要依靠,又不想要丢失尊严,我也会内耗;比如我既想要自由,又不想忍受不稳定,我也会内耗。但是反过来,当我们清楚自己想要什么,又清楚知道这份礼物的代价是什么,我们的内耗和纠结也就可能终结了,因为我们不再陷入一种无法实现的虚妄幻想中。

拿我自己的例子来看,我也在不断的反问,我到底要什么?什么对自己是最重要的?问了几十年下来,无非就两个字:自由。所以当我看到庄子的文字的时候,就感觉特别的亲切,因为庄子描述的那种“乘天地之正,御六气之变,以游无穷”,就是追求一种自由而真实生活的典范。这种自由而真实的生活是顺应自然本性的,超脱世俗约束的,不被功名利禄所裹挟的,很美好,也很令我向往。

接着,我就需要问自己:如此美好的礼物,代价是什么,愿意接受么?我们看庄子的一生,是相当穷困潦倒的,穿的粗布衣服打满补丁,穿的鞋子鞋带断了也只能绳子系着勉强行走,一度还因为开不了锅去向人借粮救急。当我看到这些自由的代价时,我再次问自己:愿意接受么?最终我回答了“YES”。

因为我坦然接受了自由的代价,所以我在收入方面的预期是挣到2000元/月就可以了。一方面想要挣到这个数很轻松,闭着眼随便弄一下就可以实现;一方面自己也在农村实践过,这个数额已经足够维持生活了。当然,我追求自由,不代表我老婆也追求自由。她去追求什么,这是她的自由。所以我们家的财务是独立的,她挣的钱是她的,我挣的钱是我的,包括各自想要怎么花自己的钱,也是各自自由安排。所以我们的关系更像是搭档或者是朋友,有的时候对方如果遇到什么困难,可以去互帮互助一下,但彼此是独立的个体。

也正是因为接受了“自由”这份礼物的代价,所以大家会看到,咱们ACT睡眠公社是相当佛系的,大家找过来的时候我们不会有什么套路,因为只是做自己想做的事情,并没有想着非得去捞一笔。包括在团队内部,也没有给成员戴“业绩”、“KPI”等大家常见的职场紧箍咒。

看到这里,“成本思维”如果对你有启发,老蟹就已经很开心了。如果你还能结合上咱们训练营所训练的“接纳”,去真正接纳你想要的生活的代价,那就更是喜上加喜了。

二、杠杆思维

上个月上海的同学A(大学室友)来成都出差,一起聚了聚,期间他聊到了自己工作上一些比较牛马的部分,因为他在华为,工作强度的确很大。期间聊到同班另一个同学B,也是在华为工作。不同的是,室友A是毕业后先去的中兴通讯,然后去的华为。而另一个同学B是直接去的华为,然后在华为一干就是一二十年,现在40出头的年龄已经财务自由,提前退休了。言语之间,室友A还有点羡慕同学B。应该说同学B的经历,是蛮多人羡慕的人生模式范本。

相比之下,同学A和B会有一些收入差别,而我的收入可能连同学A和B的一个零头都不到。那不禁要问,为什么一个老师教出来的,最后差别会这么大么? 是因为老蟹的能力只有A和B同学的1%么?显然不是,如果真有这么大差距,也不会在一个班学习了。就算老蟹的能力在班里是最最底垫的,能力只有B同学的50%,为什么收入上不是对方的50%呢?其实并不是人与人之间的差别很大,而是背后的杠杆放大了这种差别。

好比一个原始部落,大家都是用原始工具去钓鱼,因为能力差别,有的人一天只能钓1条,有的能钓10条,有差别,但是无非就几条鱼的差别而已。但是在现代社会里,一个用钓竿钓的人一天能钓10条;而一个用捕捞船的人,效率可能提升了1000倍,一天能捕捞上千条鱼。钓竿和捕捞船则是两个不同的杠杆,最后让能力差别没那么大的人,最后的结果差别却十分巨大。而我和同学的收入差别,也是杠杆的差别,因为同学所借力的平台杠杆远远大于我借力的平台杠杆,可能他是1000倍力的杠杆,我只是10倍力的杠杆,最终的结果差异就会很大了。

不管我们意识到还是没意识到,我们每个人都生活在一个杠杆的世界。比如王思聪这类一生下来就有家族财力的先天杠杆,比如同学B这类靠小镇做题家式勤奋进入大平台的后天杠杆。所以,很多时候并不是人与人之间的差距有多大,而是杠杆之间的差别很大。

那接下来我们要问:越大的杠杆越好么?从前有一个做期货的朋友跟我分享说,他们搞期货比股票刺激多了,因为可以采用50倍的杠杆。在这个杠杆下,他只要挣10块钱,就可以实际收入500元。但是,如果他亏10元钱,也会实际亏损500元。所以你看,其实杠杆也都是有代价的。当我们想要追求某种杠杆的时候,不要忘了成本思维,要问问自己:我愿意接受这个杠杆的成本么?比如牛马代价,身体代价,尊严代价,自由代价等?

三、复利思维

七八年前,我还在做公司的时候,有一天突然想到一个商业模式,然后马上写了个项目计划书,接着就直接去参加一些项目路演,跟一些投资人交流,想要针对这个新项目获取一笔专门的启动资金。有一个投资人听完我的项目做完一番交流之后,突然问我一个问题:你自己有没有发现,你是一个很擅长做新事情的人,比如早年涉足团购行业,接着涉足自媒体行业从0到1,接着涉足亲子行业从0到1,前面的项目还在做,现在又有个新的旅游项目想法,又想从0到1;就像石油钻井,你很擅长找到哪里有石油,然后钻下几米钻出一些石油;但是你接下来就不是继续钻井了,而是赶紧去找下一个可能有石油的地方了,虽然你确实很擅长从0到1,但是你不去深入钻到地下1000米,甚至10000米,你真的能开采到地下足够丰富的石油么?

一语惊醒梦中人,是啊,这不就是我的工作缩影,或者说是我的人生缩影么?上学时兴趣就比较广泛,什么都愿意尝试一下,街机,网吧,溜冰场,台球室,滑板,吉他,吸烟,喝酒;什么人也都愿意接触,不管好学生还是街溜子,都能一起玩;什么样的活动都愿意参与一下,演讲协会,广播台,外联部,记者站;什么样的地方也都愿意待一待,北京,上海、广州、深圳、大连、成都都有工作经历。人生经历固然很好,但是短板也同样明显:样样通,门门瘟。因为无论专业技能、还是人脉资源、或者行业理解,都需要持续的积累,才能真正的在平凡的日积月累之后形成独特的理解和建树,这就是“复利思维”。

换一个视角来看,生活多一点经历固然很好,但是不要忘了成本思维:每一次的经历,也都是有代价的。大量的经历,也需要付出大量的代价,也会是一种生活透支。并不是说我们就不能多去经历人生,但同时要有复利思维,在其中寻求一种平衡。所以现在我自己也在提升自己的复利思维的实践,比如后半辈子工作,只专注做ACT睡眠公社这一件事情就足够了。

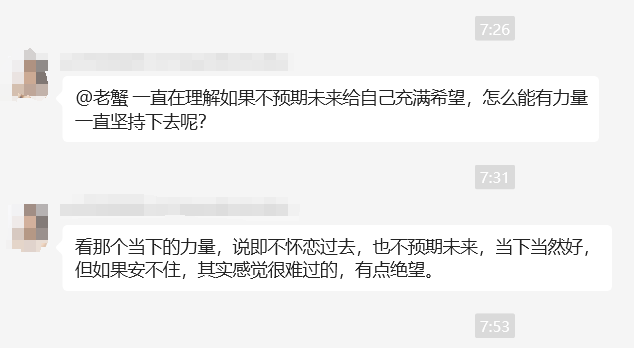

其实咱们训练营的练习也是如此,尽量持续的练习下去,而不要浅尝辄止。如果通过练习发现自己好点就断掉练习,或者是没有了新鲜感后就丢掉了,其实并没有挖掘到练习的宝藏。觉察、接纳、非评判、当下这些品质,都是需要在日复一日的练习中去实现“利滚利”。